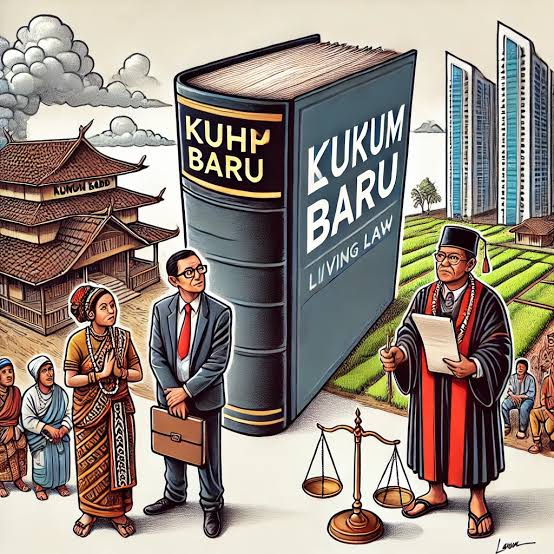

KUHP Nasional memperkenalkan pidana mati bersyarat dengan masa percobaan 10 (sepuluh) tahun yang memungkinkan perubahan pidana mati menjadi penjara seumur hidup berdasarkan penilaian “berkelakuan baik”. Artikel ini menganalisis implikasi yuridis kebijakan tersebut terhadap kewenangan hakim, prinsip negara hukum, dan risiko korupsi administratif. Dengan pendekatan normatif-kritis dan komparatif dalam tradisi civil law, artikel ini berargumen bahwa pidana mati bersyarat melemahkan otoritas yudisial dan menciptakan ketimpangan keadilan. Artikel ini merekomendasikan pilihan kebijakan yang tegas “penghapusan pidana mati secara konsisten atau penegakannya secara yudisial penuh”.

1. Pendahuluan

Pidana mati merupakan sanksi tertinggi dalam sistem hukum pidana dan hanya dapat dijatuhkan melalui proses peradilan dengan standar pembuktian tertinggi. Dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), pidana mati tidak lagi bersifat final karena dapat diubah menjadi pidana seumur hidup setelah masa percobaan sepuluh tahun apabila terpidana dinilai berkelakuan baik. Secara normatif, kebijakan ini dimaksudkan sebagai bentuk humanisasi hukum pidana. Namun secara struktural, mekanisme tersebut menimbulkan persoalan serius terkait kewenangan Hakim dan prinsip negara Hukum.

2. Putusan Hakim dan Finalitas Yudisial

Putusan pidana mati lahir dari pembuktian menyeluruh atas actus reus dan mens rea, serta pertimbangan proporsionalitas pidana. Hakim memikul tanggung jawab yuridis dan etis tertinggi, yang dituangkan dalam ratio decidendi dan diuji melalui upaya hukum. Dalam doktrin res judicata pro veritate habetur, putusan Hakim harus dipandang sebagai kebenaran hukum yang final.

Dalam tradisi civil law kontinental termasuk Indonesia, perubahan terhadap pidana tertinggi berada dalam kontrol yudisial yang ketat dan tidak diserahkan kepada mekanisme administratif.

3. Mekanisme Administratif Pidana Mati Bersyarat

KUHP Nasional menempatkan perubahan pidana mati pada penilaian “berkelakuan baik” yang dilakukan melalui sistem pemasyarakatan. Prosedur tersebut melibatkan pengajuan oleh terpidana atau otoritas lapas, penilaian faktual oleh petugas pemasyarakatan, rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan, serta penerbitan surat keterangan berkelakuan baik oleh Kepala Lapas. Berdasarkan dokumen administratif ini, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup tanpa pemeriksaan ulang fakta pidana oleh hakim.

Mekanisme ini menunjukkan pergeseran kewenangan dari forum yudisial terbuka ke proses administratif tertutup.

4. Administratisasi Keadilan dan Distorsi Negara Hukum

Penempatan perubahan pidana tertinggi dalam mekanisme administratif menciptakan distorsi serius terhadap prinsip negara hukum. Fungsi pemasyarakatan yang bersifat eksekutorial dan rehabilitatif berubah menjadi korektif terhadap putusan Hakim. Akibatnya, putusan yudisial berisiko direduksi menjadi simbolik, sementara birokrasi administratif menjadi penentu akhir akibat hukum pidana.

Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, independensi kekuasaan kehakiman, dan hierarki kewenangan dalam sistem civil law.

5. Risiko Korupsi dan Ketimpangan Keadilan

Diskresi administratif terhadap akibat hukum yang menyangkut hidup dan mati meningkatkan risiko korupsi struktural. Dalam konteks sistem pemasyarakatan Indonesia, surat berkelakuan baik berpotensi menjadi komoditas bernilai tinggi. Hal ini menciptakan ketimpangan keadilan karena akses terhadap perubahan pidana sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa dan sumber daya. Korupsi dalam konteks ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merusak legitimasi moral hukum pidana.

6. Pilihan Kebijakan dan Rekomendasi

Pidana mati bersyarat sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional merupakan kompromi yang problematik. Negara hukum tidak boleh menggantungkan sanksi tertinggi pada mekanisme administratif. Oleh karena itu, terdapat dua opsi kebijakan yang konsisten dan rasional.

Pertama, menghapus pidana mati secara eksplisit dan menggantinya dengan pidana penjara seumur hidup tanpa pengurangan, guna menghilangkan diskresi administratif dan risiko korupsi.

Kedua, mempertahankan pidana mati sebagai sanksi yudisial final, dengan setiap perubahan pidana hanya dimungkinkan melalui mekanisme peradilan terbuka dan pemeriksaan ulang oleh hakim.

Penulis menolak jalan tengah berupa pidana mati bersyarat berbasis penilaian administratif.

7. Penutup

Pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional menunjukkan niat humanis, tetapi mengandung cacat struktural yang melemahkan kewenangan hakim dan prinsip negara hukum. Dalam perspektif civil law dan reformasi peradilan modern, pidana mati harus diperlakukan secara konsisten dihapus secara tegas atau ditegakkan secara yudisial penuh. Tanpa ketegasan tersebut, hukum pidana berisiko kehilangan legitimasi dan kepercayaan publik.

Penulis : Ramlan, S.H.